上海-上海

电话咨询律师 在线咨询律师

在泥阳镇上,郭尚仁是个不大不小的人物。他个头不高,时常沉默着,走在街上和其他西北老汉没什么两样。镇子很小,有时穿过那条不足两公里的街道,他要停下几次与熟人打招呼,看起来一切都很平常。

上点年纪的人都知道,他是镇上为数不多坐过牢的人。准确地说,他曾在看守所关了10年,只是没多少人在意两者的区别。他的名字经常与36年前轰动一时的强奸杀人案联系在一起,演绎出了众多版本。

与郭尚仁来往时,这件事成为一种禁忌,大家默契地选择避而不谈。它通常出现在村民背后议论中,“人是不是他杀的”是最能让人兴奋的话题。

这个疑问一直压着郭尚仁,让他感觉“低人一等”。他无力反驳,在法律意义上,他仍然是这起案件的“犯罪嫌疑人”。

命案发生在1984年甘肃徽县群山环绕的泥阳镇里。死者是供销社门市部的营业员,她是当地中学老师的女儿,一个远近闻名的美人。案发第二天,公安局带走了包括郭尚仁在内的几个嫌疑人,只有郭尚仁没再回来。

往后的日子里,他先后经历一次死刑判决、一次无期徒刑判决,均被甘肃省高级人民法院以“主要事实不清,证据不足”为由撤销原判,发回重审。郭尚仁在看守所里待到第五年时,原审法院把案子退回检察院补充侦查。又过了5年,检察院把案子退回公安机关“继续侦查”,往后再无进展。

1994年6月30日,郭尚仁被“取保候审”。至此,在没有一份生效判决的情况下,他在那间12平方米的监室里待了3721天。

他坚称没有杀人,除了要求无罪判决,也反对“区别对待”,包括取保候审。他不断申诉、上访,2009年2月,徽县公安局在一份信访答复书中向他反馈:“取保候审现已解除。”

从22岁到58岁,郭尚仁当了36年的“犯罪嫌疑人”,他不知道还要当到什么时候,“我不想把这个名声带到棺材里”。

1

泥阳镇位于西秦岭南麓,这里是黄土高原和秦巴山区的接合处,山脉连绵,镇子见缝插针般建在难得的平地上。

今年夏天雨水多,镇子外的河道里翻腾着浑黄的洪水。镇子里,大雨天的街道上空无一人,超市循环播放着促销广告。

郭尚仁家在泥阳街后面的村子里。这几天,村里的垃圾坑被雨水浸泡,蚯蚓爬到水泥路上,空气里弥漫着一股腥臭的味道。

郭尚仁喜欢这种天气,他不用出门,也不用面对他人。在家的大部分时候,他抱着手机,翻看各种“冤案平反”的消息。

近几年,他突然变得心急。高血压让他的脑袋经常发蒙,也抹除着他的记忆。有时他翻看过去托狱友带出的家书,会突然愣住,怎么都记不起信中某个名字。

他总是一脸愁容,眉头像被胶水粘住,很少分开。在北京打工的妻子收到姐妹的信息,“最近老郭看起来心事很重”。

大家都清楚,郭尚仁是为自己的案子和身份发愁。从看守所出来26年,他收获一种经验,不管是出于“真诚”还是“礼貌”,只要别人不提及那件事,他就配合表现得像个普通人,装作一切真的没有发生过。

这件事藏在他心底,以及一个黑色的皮包里。

黑色皮包和女儿的毕业证、家人的户口本,还有银行存折一起,放在收纳最重要物品的柜子里。

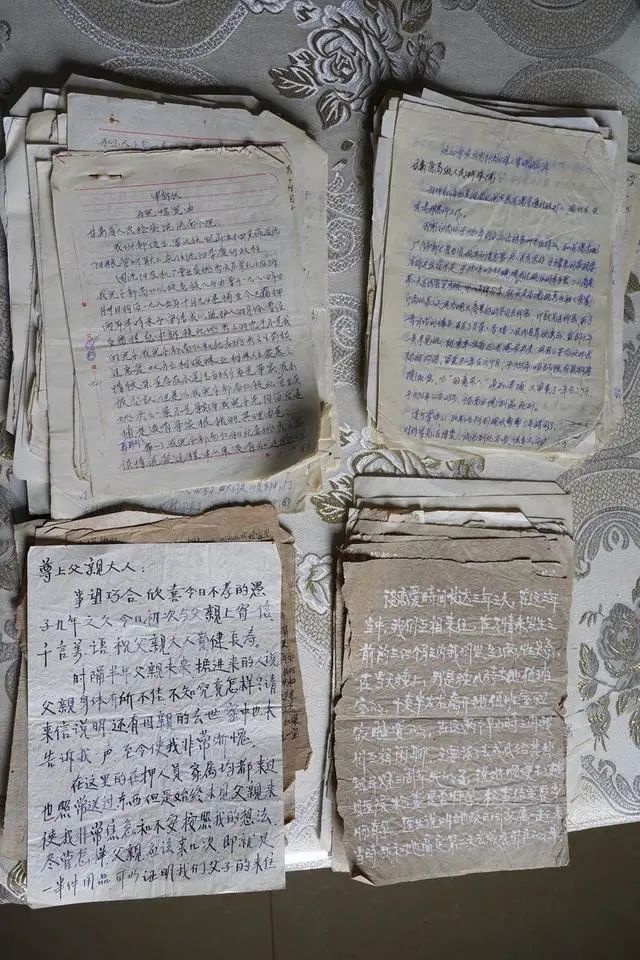

皮包里塞满信件和案件材料,散发着霉味的纸张记录了郭尚仁不愿言说的那段人生——法院的判决书、看守所里用折断的筷子蘸着牙膏写的申诉状、托狱友带出的家书,还有父亲写的几十份“为儿鸣冤书”。

当年的判决书显示,郭尚仁曾向受害人小铃(化名)求婚,对方没有明确同意,“被告人却大耍无赖,将小铃据为己有,不许他人与小铃恋爱”。后来另外两个男青年与小铃有过交往,分别被郭尚仁以划破自行车轮胎和殴打报复。

“小铃和我不成婚,我要宰了她哩。”判决书里写道,郭尚仁曾多次扬言要杀害小铃。

多年以后,郭尚仁回忆这段往事,说没有后悔案发当晚曾和小铃共处一室,却对当年的“轻狂”悔恨不已。他承认那些报复和威胁都是事实,而那些“大话”则让他成了“倒霉鬼”。

“轻狂”也是宋义林对郭尚仁最深刻的印象,他是郭尚仁高中时的班主任。

“一个老师教过的学生里,最捣蛋的和学习最好的是记得最清的。”宋义林有接近40年教龄,“郭尚仁毫无疑问就是最捣蛋的那个”。

他是家中独子,父亲又是粮管所干部。上高中时他就戴“上海”牌手表,“120元,相当于父亲3个月的工资”。高中毕业后,他又成了泥阳街上第一批骑自行车的人。

郭尚仁年轻时的照片。

在宋义林的记忆里,郭尚仁“家庭条件好,不爱学习,爱打捶(西北方言,指打架),根本坐不住”。他把郭尚仁称作“小混混”,时常有女生哭着向他告状,说被郭尚仁“揪辫子,掐脸蛋”。

“臭名昭著。”宋义林笑着说。

紧接着,他的表情变得严肃起来,解释说在他眼里,郭尚仁的“种种劣迹”不过是为了“逞能、出风头”,“这孩子思想比较简单,虽然调皮,倒没什么恶念”。

他记得有次镇上“闹贼”,郭尚仁就带几个朋友去抓小偷,抓到后当众把小偷打了一顿。镇上有庙会,他去义务收门票,看谁捣乱,就过去维持秩序。

因为惹过不少事,在小镇上,他不是个讨人喜欢的孩子。

“他被抓后,大家几乎没有不赞成的。”宋义林说。

2

泥阳镇属于徽县,但离成县县城更近,平日里镇上的人看病、采购,更习惯去成县。郭尚仁被抓时,正坐在成县汽车站的车上,等待发车。在日后的审讯中,这被当作他“畏罪潜逃”的证据。

对此,他和父亲几乎在每份申诉书上解释,当时他坐在从县城返回泥阳的公交车,而到县城,则是为了赴前一晚与小铃的约定。

案发当天,1984年4月19日是一个再普通不过的日子。那是谷雨的前一天,这里天黑得晚,山区昼夜温差大,晚饭过后很少有人再出门。

关于这天的细节,郭尚仁不知重复讲过多少遍。他说那天下午5点,从隔壁镇的粮管所下班后,他就急忙坐公交车回到泥阳——那几日小铃值夜班,他们约好见面。

到家后,因为隔壁村要放电影,母亲已经做好晚饭。7点左右,家人吃过饭,天快要黑透。母亲和妹妹去看电影,他去了和自家只隔一排房子的供销社门市部。

供销社有个院子,大门在靠近郭尚仁家的一侧,门市部正对着大门。他说因为事前约定,小铃给他留了值班室的后门。按照郭尚仁的说法,进屋后,两人一直闲聊。

“她怀疑自己已经怀孕,我俩就约好第二天到成县医院去做个检查。”郭尚仁解释,“当时怕别人看到后说闲话,就决定分开去县城。”

晚上10点左右,两人发生了性关系。郭尚仁说他随后听到外面街上,看完电影的人互相讨论的声音。

据郭尚仁回忆,他10点半左右离开门市部值班室,小铃送他到大门处,分别时他看到院内的居民出来烧炕。出门后,他听到小铃闩上了大门。

“被抓后,连续3个月,他们(警察)每天都在问我这些细节。”郭尚仁说那时警察一直没有透露小铃被害的事,他以为自己是因为和小铃发生了“不正当男女关系”才被关起来。

1984年正值“严打”,他看过泥阳镇的公审大会,有个人因为“偷看女人睡觉”获“流氓罪”,“判了好几年”。

郭尚仁不知道,他已被徽县公安局以“涉嫌故意杀人”,两次向徽县检察院提请批准逮捕,都被检察院退回“补充侦查”。

在看守所待了一年半后,郭尚仁才知道自己“杀了人”。1985年10月9日,管教叫他到看守所的院子里,检察院对他宣读逮捕决定。

听到“涉嫌故意杀人”时,他“脑子轰地一声,眼一黑啥都不晓得了”。醒来后,他发现自己躺在看守所的办公室里,已经戴上了手铐、脚镣。

4天后,他在公安局的审讯室见到了父母。

母亲先进来,没说几句话就哭得喘不过气。他不经意挪动了下腿,脚镣发出铁链碰撞的声响,“母亲看到后,一下就不行了,后来被人搀着才走出去”。

探视时间有限,父亲进来直奔主题。“人是不是你杀的?”他记得父亲流着泪,眼神里满是关切、心疼,语气又带着些愤恨。

得到儿子否定的回答后,他告诉儿子,既然没有杀人,就不要被吓坏或者气坏,保重好身体,“一定会有真相大白的一天”。

这是郭尚仁最后一次见到母亲,也是最后一次与父亲交谈。

这次探视一年后,他的母亲被“气死”,去世时只有49岁。他不知情,在托狱友带出的家书中写道:“东西(生活用品)都是父亲送的,请你出去后让我母亲给我做一条裤子拿来,表示一切顺利。”

他一直没有等到那条裤子。两年后,一位新狱友给他带来母亲去世的消息。

那天过后,父亲也没再来过,逐渐地,连生活用品都不再送来。郭尚仁“又伤心,又生气”,觉得本就含冤,父亲似乎又放弃了自己。

“这里在押人员家属均都来过,也照常送过东西,但是始终未见父亲来,使我非常焦急和不安。尽(不)管怎样,父亲(也)应该来几次,即就是一半件用品,(也)可以证明我们父子的来往。”他在一封信中写道。

等他取保候审回到家,再次见到父亲时,老人已经半身不遂。“他说不出话,就拉着我的手,感觉很着急,嘴里咦咦啊啊。”

过了不到一年,老人去世。整理父亲遗物时,郭尚仁发现很多手写的材料。蓝色的钢笔墨水褪了色,大部分都是申诉信的草稿,有些布满密密麻麻的修改痕迹。他从这些草稿里看到,父亲去过多次陇南、兰州,时间从1984年持续到1991年,这一年,父亲中风偏瘫。

郭尚仁父亲寄出的信件以及收到的回执。

谈及这些经历,郭尚仁情绪平静,语速略慢,甚至有些迟缓。在漫长的牢狱生涯里,他的感情似乎被磨平。他说自己是那间“号子”里待得最久的人,10年来他看着人来人往,一个陪他最久的狱友,也只待了一年。

他说被正式逮捕后,自己戴了3年手铐和脚镣,24小时不会打开,“吃饭、睡觉都要戴着”,这是他最难熬的一段时间。“再往后就麻木了,糊里糊涂的,也不想自己的事了。每天等着中午12点开饭,吃完睡觉。一混一年,一混一年……”

3

郭尚仁说,被正式逮捕后,他经历了连续一周的“突审”,“不让我睡觉,轮番换着人让我交待怎么杀人的”。

“我没杀人。”他描述自己当时的反应,声音突然提高,情绪出现少有的波动。

每次审讯结束后,办案人员会让他在笔录上按手印。“有时让我看(笔录),有时是他们念给我听,但我当时太困,脑袋已经是木的,很多手印都是稀里糊涂按下。”

他坚称自己从来没有承认过杀人,直到被关押两年半后,1986年11月,他正式接到原甘肃省检察院陇南分院的起诉书,看到自己“杀人”的过程。

“被告人郭尚仁挖洞进入门市部值班室,趁小铃入睡之机,扼压小铃的前颈部,用小铃的帆布裤带勒紧颈部并进行奸污,至小铃窒息死亡。然后,伪造现场逃脱。”不久前讲到这份起诉书,坐在自家的沙发上,郭尚仁忽然挺直腰板,熟练地背诵起这段内容,窗外暴雨如注。

接到起诉书一个月后,他以被告人身份站在法庭上,再次听到那段内容。他记得当时法庭里没人旁听,公诉人陈诉这些“事实”时,他忍不住大喊:“我没杀人,你才杀了人!”

法官制止他失控的言行,两个人民陪审员发表意见:“这个人狡猾得很,不好好认罪。”

临近中午时,法官宣判结果:死刑。

被告席上的郭尚仁再次晕倒,醒来后,他说出的第一句话是“我要上诉”。

后来郭尚仁对比后发现,在那份起诉书里,公诉机关认定的事实是“先奸后杀”,而法院的判决书里,却认定他用帆布裤带勒紧小铃颈部,“致小铃窒息后将其奸污”。

第二年3月,甘肃省高院作出刑事裁定:原判认定上诉人郭尚仁故意杀人的主要事实不清,证据不足……撤销原判,发回陇南地区中级人民法院重新审理。

收到高院的裁定书后,郭尚仁“心里说不出地高兴”。他想把好消息告诉家人,但没办法传递出去。他把裁定书给同监房的狱友传阅,“他们都说我死不了了”。

“别人冤我,但是省里不冤我。”郭尚仁找到了久违的信心,他给父亲写信说:“请相信共和国的国徽不会变黑,事情迟早会明白。”

一年半的等待后,1988年9月的一天,他被叫去法院的一间办公室,一位审判员把判决书递给他。这一次,在没有新增证据的情况下,他被判处无期徒刑。

他说,审判员让他别再上诉,保住命已经是万幸,赶快去服刑。

“我没杀人!”回忆当时的情形,他再次提高音量,睁大眼睛,滚圆的眼珠暴突出来。他拒绝审判员的建议,坚持上诉。

没过多久,他再次收到省高院的刑事裁定书,结论同样是“发回重审”。

1989年8月,郭尚仁失去自由的第五年,原陇南地区中院作出刑事裁定:“该案主要事实不清,证据不足”“退回甘肃省人民检察院陇南分院补充侦查”。

这是法院对郭尚仁作出的最后一份裁定,也是一份没有判决结论的裁定。郭尚仁开始在看守所里等待“补充侦查”的结果,不确定性令他感到煎熬。“有时看到旁边监房里的人,中午吃饭时还好好的,下午就拉出去,说是枪毙了。”

5年后,1994年6月30日11点左右,管教来到监房外,让他卷好铺盖。

“这是干啥?”郭尚仁小心地询问,他说那会儿又害怕,又有点兴奋。

“今天放你出去,你被取保候审了。”他清晰地记着管教的这句话。

很多年以后,他从徽县公安局给出的信访回复中得知,1994年6月23日,原陇南检察分院把他的案卷退回徽县公安局,并附文示:经(原)陇南地区政法委研究决定对郭尚仁取保候审,继续侦查。

事实上,就刑事诉讼法而言,不管是1979年的版本,还是2018年最新修订的版本,都明确规定:补充侦查的案件,应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以两次为限。

“刑诉法这样规定,就是为了防止案件久拖不决,维护犯罪嫌疑人的合法权益。”北京大学法学院博士生导师、刑事诉讼法专家陈永生告诉记者。

郭尚仁案一共经历过3次“补充侦查”,时间分别为26天、8个月零15天以及4年9个月零28天。

4

从看守所出来那天,郭尚仁的姨父和一个陌生男人来接他,那人是他的妹夫。他被抓时,父母领养的妹妹才11岁。10年间,她认了亲生父母,又结婚生子。

妹夫递给他一支烟,在看守所10年没抽烟,他一口吸太猛,把自己闷晕过去。

回到家,他发现灶屋里的筷子和锅铲没换过,但堂屋里过去的平地已经坑坑洼洼。

供销社门市部还在,案发后一直废弃。村里有人盖起了砖房,有人正在打地基,自家还是那栋老房子,“下大雨时,屋里墙都是湿的”。

和其他冤狱苦主不同,郭尚仁的归乡没有任何欢迎仪式。反倒是公安局到乡政府开了个大会,叫来派出所、村委会的负责人,宣布对他的取保候审决定,然后提出要求,取保期间不能出市,要随叫随到,有事外出要请假等。

已经32岁的郭尚仁半年里相了4次亲。提到坐过牢,不管怎么解释,也没人答应。

高知花一开始也没答应,父母跟她提起这门亲事,她抱怨说:“结婚这么大的事,他都杀过人,我不同意。”

凶案发生时,高知花正在上初三。她记得河堤上的小树林里,一群穿白大褂的人围着一个盖白布的担架,镇上人都说在解剖尸体。她也去看了一眼,这个场面让她觉得恐怖。

亲事找来时,她24岁,在西安打工,烫着那个年代流行的大波浪,穿着红色大翻领风衣,挎着一个精巧的女包,在大雁塔下留影。

她在西安有恋爱对象,但父母不同意。妹妹嫁得远,母亲想把她留在身边,父亲则信奉“父母之命,媒妁之言”。

她记得两人第一次见面,是郭尚仁到家里提亲,“皮肤很白,看着不像干活的农民”——后来她才明白,在看守所10年,郭尚仁没怎么晒过太阳。

那天郭尚仁很沉默,媒人一刻不停,“换着法儿地”夸他。最后他终于开口:“我是被冤的,你们要是相信我,就把女儿嫁给我,要是不相信,就算了。”

父亲告诉高知花,郭尚仁是被冤枉的,迟早会翻案,“受过苦的人,以后一定会好好干”。还有一个更现实的好处是,郭尚仁的父亲还活着。“你好好照顾着,退休金也可以支撑你们的生活。”

高知花说她当时更多是“赌气”,见面1个月后,这场父母包办的婚姻就在一切从简的仪式中开始了。不到半年,郭尚仁的父亲就去世了,退休金没了。郭尚仁没有亲兄弟姐妹,成了一个真正的“孤家寡人”。

“我同学朋友嫁得都很好,有时候我就想,怎么嫁给了这种人,在外人面前感觉都有点抬不起头。”结婚后不久,高知花开始后悔。哥哥鼓励她离婚,但被她拒绝,“既然嫁了,不管多难,我就跟他好好过”。

父亲预言的“他会好好干”也没有应验。高知花发现,“他干什么事都慢一步,跟不上别人”“干活儿也没劲,到院子里种点菜,就饭都吃不下”。

上世纪90年代中期,泥阳镇开始有人外出开货车。带头的挣到钱后,风气就形成了,直到今天,这仍是泥阳的“支柱产业”。

1995年大女儿出生后,郭尚仁也跟风考了驾照。不过因为“取保候审”,他不能到外地开车。他和妻子贷款加借钱,花3万元买了辆小面包车。山上有个铅锌矿,他就拉点衣服、菜往上送,有时来回再拉几个人。

结果车况不好,“赚的钱不够修车的”。拮据的生活让夫妻间矛盾不断。婚后很长一段时间,郭尚仁没有主动提过过去的事,有时高知花也会怀疑,“枕边人到底有没有杀过人”。

大女儿1岁多的时候,有次两人吵架,高知花起了性子:“你不是杀过人吗,有种你把我也杀了。”

她记得那是个冬天,丈夫反应很激烈,拿起炉子边上的火钳,仰着头要往脖子上插:“如果你也觉得我杀过人,我就把我自己弄死!”

“他眼泪都下来了,我心一下软了,孩子都没来得及抱,上去把火钳夺下来。”高知花垂下眼睑,声音低沉,脸上已经藏不住细纹,“这是我记最清的一次”。

后来她无意间翻出了郭尚仁的那个黑色皮包,把里面的材料一字一句看了个遍。

郭尚仁的案件材料,右下为他在看守所用牙膏写的申诉书。

“看后我就相信他真的是被冤枉的了。”高知花说这件事她没有告诉丈夫,但“那时我就在心里跟自己说,等孩子再大点,我一定出去把这个案子给他跑下来”。

郭尚仁的面包车跑了将近10年,直到山上的矿关掉。他把车卖掉,换了辆农用小货车,开始卖菜。

女儿上大学时,“卖菜赚100元就马上给她打过去当生活费,赚50元就打50元”。

小货车又跑了10年,卖菜赚不到钱了。2016年,夫妻俩把车卖了,还了些债,高知花到北京打工。

“这么多年我一直支持他,希望他能把案子翻了,把压在身上这块石头卸下来,他能抬起头,我也能抬起头了,孩子也能抬起头了。”高知花说,去北京打工,“一是为了生活,二是为了他的案子”。

她做家政,每到一家,有机会就跟客户提郭尚仁的事。有几家主顾给她介绍了律师,“我就马上坐公交过去找人家,有的跟我说没希望了,也有跟我要30万元的,我出不起”。

做工间隙,她还去过国家信访局,把申诉书递了上去。没过多久,有法院工作人员到她家找到郭尚仁。

“你看你现在房子也盖了,儿女也都长大了。要是当年把你枪毙了,这些都不会有。所以你就别再上访了,好好生活。”郭尚仁记得来客如此对他说。

5

大女儿上大学后,郭尚仁决定把自己的事情告诉她。他说孩子大了,应该了解父亲的过去。那时他不断看到有冤案平反的新闻,想让女儿帮他“在网上呼吁下”。

案发时间太久远,几乎历经两代人。如今在泥阳镇上,郭尚仁与人交往时,已经再自然不过。但总有一些事情提醒他,自己仍然是个“命案嫌疑犯”。

3个孩子第一次得知父亲的事情,都是在学校里——与同学拌嘴时,他们无一例外地都被骂“杀人犯的孩子”。

大女儿说她因此变得自卑,她逐渐发现,父亲的事情好像全班同学都知道,自己却像个局外人。她变得敏感,“感觉我们和别人家不一样,总觉得比别人差,都不敢跟人大声说话”。

有一年邻居家失窃,却一直找不到小偷。平日关系融洽的乡亲说起风凉话,“因为我是杀人犯,就怀疑是我偷的”。

郭尚仁没解释太多,也没跟邻居吵。“这点委屈算什么,在看守所里那么大的罪都受了,社会上什么事情在我心里都能过得去。”

只有妻子知道,那次被羞辱后,很少喝酒的丈夫喝醉了,“关上门哭了很久”。

在漫长的乡村生活里,街坊邻居谁家有了红白事,都会请郭尚仁帮忙。但是谁家来了有身份的客人或者亲戚,需要找人陪酒,郭尚仁就从来没被邀请过。

就算在普通的酒席上,也时不时有人借着酒劲儿当场向郭尚仁发难:“既然与你无关,为啥还把你拉进去关10年?”大女儿说,她不止一次看到过这种场面,结果往往是一阵难堪后,有人打破沉默:“别讲啦别讲啦,吃饭吃饭。”

因为得到“村支书看重”,郭尚仁曾当过两年生产小组组长,带人从山上拉回旧公路拆掉不要的柏油,把队上的“泥巴巷子”填上。有人写了举报信,“说我是杀人犯,我就主动不当了”。

提起这些事,他总是摆摆手,说现在眼里什么事都能过得去。

“吃亏是福”。他说这是自己最终悟出的人生道理。

在家中,他的“人生道理”并不受欢迎。

有次年底,高知花从北京回来,有人到家里要账。欠条写着5000元,对方多要2000元,说是利息。她不答应,郭尚仁却在一旁说:“给他,给他。”高知花只能给了。

“我特别生气,说你是不知道我挣这个钱有多不容易。”妻子气道。

“吃亏是福。”丈夫回应。

郭尚仁的两个女儿在看父亲接受采访。

今年夏天,女儿终于联系上律师,愿意代理他的案子。

这是郭尚仁最高兴的事,他一直担心等不到洗脱“犯罪嫌疑人”身份的那天,“不能让娃儿们受影响,害了他们”。他还筹备了一个计划,等到事情尘埃落定,要去海边转转。

好消息是,他的那些案卷已经被重新打开了。

“上个月28号(徽)县政法委召集了公安局长、检察长、法院院长的联席会议,专门研究了这个案件。”徽县公安局政委赵壁强告诉中青报·中青网记者,“我们派了3个老干警重新阅卷,11本案卷,1000多页,案情确实非常复杂。”

关于郭尚仁在看守所里关了10年,赵壁强说:“我们也很奇怪,不合适,程序上也不对。”他接着解释:“案子发生时我才上小学5年级,当时的法治环境、法治理念跟现在不一样。”

赵壁强否认了郭尚仁“2009年才解除取保候审”的说法:“根据刑诉法规定,取保候审超过12个月后,如果不变更为其他强制措施,就会自动解除。”

我国刑诉法还规定:解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。郭尚仁说他没收到过通知,自己被解除取保候审状态,是2009年通过公安局的信访回函得知。

“取保候审结束了,但他还是犯罪嫌疑人,我们还要继续侦查。”赵壁强强调。

北大法学院博士生导师陈永生并不认同这种说法:“案子可以继续侦查,但是对已经羁押的嫌疑人,在规定的期限内无法追究刑事责任的,应当撤案,同时嫌疑人身份也相应解除。”否则,“嫌疑人身份会影响到当事人行使一些权利,比如出不了国,也会影响到个人名誉”。

郭尚仁的儿子今年初三毕业,正值青春期,去年因为有同学骂他是“杀人犯的儿子”,跟人打了架。郭尚仁被叫去学校,在老师办公室,他问儿子为什么打人?儿子不作声,郭尚仁当着对方家长和同学的面,给儿子一记响亮的耳光,然后不断给对方赔礼道歉。

儿子回家后,跟远在北京的妈妈视频,“哭得像个泪人”。他问高知花,爸爸是不是真的杀人犯?为什么自己维护爸爸,爸爸反而要打他?

“别人的爸爸都保护孩子,我的爸爸维护别人的孩子。”视频里,高知花看到儿子一脸不解和委屈。

她说儿子像年轻时的丈夫,张狂、冲动。这次打架后,男孩总是在家放出狠话:“谁要再那样说我,我就弄死他。”

“不要这样说,我当年就是因为说这些狂话才被抓进去的。”郭尚仁教育儿子,“吃亏是福”。